2歳児の成長をサポートする製作活動は、創造力や手先の器用さを育む貴重な機会です。

そこで、特に「2歳児 製作 技法」に関心を持つ保育士や保護者の方々に向けて、具体的な技法や遊べるおもちゃ、季節に合わせた製作アイディアを徹底解説します。

「2歳児 製作 4月」や「2歳児 製作 2月」など、季節ごとの製作活動や、絵の具や歯ブラシを使った技法まで、幅広くカバーしますので、最後までぜひご覧ください。

あなたは、こういうところで悩んでいませんか?

- 2歳児の製作のねらいは?

- 2歳児の造形遊びのねらいは?

- デカルコマニーとはどういう技法?

- ローリングとはどういう技法?

- 製作技法一覧を知りたい

- 2歳児の製作で遊べるおもちゃのアイディアが欲しい

- 季節ごとの製作アイディア(春、冬、3月、5月など)を知りたい

- 2歳児の絵の具技法を学びたい

- 製作の技法で歯ブラシを活用したい

最後まで読めば、2歳児の製作活動におけるさまざまな技法やアイディアを取り入れ、より楽しく、効果的に子どもの成長をサポートできる方法が分かります。

2歳児 製作技法の種類と楽しみ方

2歳児の製作のねらいは?

2歳児の製作活動にはさまざまなねらいがあります。主に、創造力や手先の器用さを育てること、そして、集中力や達成感を味わうことが目的です。製作活動は、単なる遊びではなく、子どもたちの発達を支援する重要な活動です。

まず、製作活動を通して創造力を育むことができます。例えば、色紙を使って簡単な形を作る際に、どの色を使うか、どのように配置するかを考える過程で、子どもたちの創造力が刺激されます。このようにして、自分のアイデアを形にする力が養われます。

また、手先の器用さを育てる点も見逃せません。はさみやのりを使った作業は、手や指の細かな動きを必要とします。これにより、手先の動きがスムーズになり、器用さが向上します。例えば、折り紙を折る、紙を切るなどの活動を通じて、指先の運動能力が自然と鍛えられます。

さらに、製作活動は集中力を養うのにも役立ちます。1つの作品を完成させるためには、一定の時間をかけて集中して取り組む必要があります。この過程で、子どもたちは集中力を持続させる力を学びます。例えば、絵を描く際に、細部にまで気を配りながら色を塗ることで、集中して作業を続ける経験が積めます。

最後に、製作活動を通して達成感を味わうことができます。自分で作り上げた作品を見て「できた!」という喜びを感じることができるのです。この達成感は、自信を持つきっかけとなり、次のチャレンジに対する意欲にもつながります。例えば、保育士や親が子どもの作品を褒めることで、子どもたちは自分の努力が認められたと感じ、自信を持ちます。

2歳児の造形遊びのねらいは?

2歳児の造形遊びには多くのねらいがあります。主に、感性の育成やコミュニケーション能力の向上、自発性の促進がその目的です。造形遊びは、単なる手先の訓練だけでなく、子どもたちの心と体の両面を豊かに育む活動です。

まず、造形遊びを通して感性が豊かになります。例えば、フィンガーペインティングでは、直接指で絵の具に触れることで、色や質感を感じ取ります。この体験を通じて、子どもたちは色彩や形に対する感覚が鋭くなります。こうした感性の育成は、将来の芸術的表現だけでなく、日常生活における美的感覚の基盤となります。

次に、造形遊びはコミュニケーション能力の向上にも役立ちます。共同で作業することで、他の子どもたちや保育士との関わりが生まれます。例えば、大きな紙にみんなで絵を描く活動では、どこに何を描くかを相談し合う場面が多くあります。このような共同作業を通じて、意見を交換し合いながらコミュニケーション能力が自然と育まれます。

また、造形遊びは子どもたちの自発性を促進します。自由な発想で表現することが許される場であるため、自分のアイデアを形にする楽しさを感じられます。例えば、紙粘土で好きな形を作る遊びでは、子どもたちは自分の思い描く形を自由に創造します。これにより、自発的に物事に取り組む姿勢が育まれます。

さらに、造形遊びを通して自己表現力が高まります。自分の感じたこと、考えたことを形にすることで、自分自身を表現する力が養われます。例えば、家族の絵を描く活動では、子どもたちは自分の家族への愛情や日常の出来事を表現します。このような自己表現の経験は、自己肯定感を高め、自信を持つことにもつながります。

2歳児:絵の具技法

2歳児に適した絵の具技法には、子どもたちの創造力や感性を育てるための工夫が詰まっています。では、特に2歳児におすすめの絵の具技法を解説します。

まず、フィンガーペインティングです。

この技法は、筆を使わずに手や指で直接絵の具を塗る方法で、2歳児にも扱いやすく、自由な表現が可能です。手のひらや指を使って絵の具を塗ることで、色や質感をダイレクトに感じることができます。

例えば、手形や足形を押して動物や花の形にするなど、身近なものを題材にすることで、子どもたちは楽しく絵を描くことができます。また、絵の具を混ぜて新しい色を作ることも、色彩感覚を育てる良い機会となります。

次に紹介するのは吹き絵です。

この技法は、ストローを使って絵の具を吹き付ける方法です。水で薄めた絵の具を画用紙に垂らし、ストローで息を吹きかけて広げると、偶然の模様ができます。

吹き絵は、息の強さや吹きかける方向によって模様が変わるため、子どもたちは実験感覚で楽しむことができます。例えば、色とりどりの絵の具を使って吹き絵をすると、カラフルで美しい作品が出来上がります。

はじき絵も2歳児におすすめの技法です。

クレヨンやろうそくで描いた部分に絵の具がはじかれて模様が浮かび上がる技法です。例えば、白いクレヨンで雪の結晶を描き、その上から青い絵の具を塗ると、クレヨンの部分がはじかれて雪の結晶が浮かび上がります。

この技法は、油と水が反発する性質を利用しており、子どもたちは魔法のような現象を楽しむことができます。

スタンピングも取り入れやすい技法です。

これは、さまざまなものに絵の具をつけて画用紙に押し付ける方法です。例えば、野菜の断面やスポンジ、葉っぱなどを使ってスタンプを作り、画用紙に押し付けると、多様な模様が生まれます。

この技法は、材料を変えることで無限のパターンを作り出せるため、子どもたちの興味を引き続けることができます。

最後に、デカルコマニーという技法も解説します。

デカルコマニーは、紙に絵の具を垂らして半分に折り、開くと左右対称の模様が現れる技法です。例えば、画用紙の片面に絵の具を垂らし、すぐに折りたたむと、反対側にも絵の具が移り、不思議な模様ができます。

この技法は、子どもたちが色の広がりや対称性を楽しむことができ、また自分が想像しなかった模様に驚きと喜びを感じます。

これらの技法を通して、2歳児は絵の具の楽しさを存分に味わうことができます。それぞれの技法には独自の楽しさがあり、子どもたちの創造力や感性を豊かに育む手助けとなります。

デカルコマニーとはどのような技法ですか?

デカルコマニーは、紙に絵の具を塗り、その紙を折りたたんで開くと左右対称の模様が現れる技法です。この技法は簡単でありながら、非常にユニークな模様を作り出すことができるため、幼児から大人まで幅広い年齢層で楽しまれています。

まず、紙の片面に好きな色の絵の具を自由に塗ります。絵の具の量や色の組み合わせは自由なので、さまざまなバリエーションを試すことができます。

その後、絵の具を塗った面を内側にして紙を半分に折ります。そして、紙の上から軽く押さえたり、手のひらでこすったりして絵の具を均等に広げます。

最後に紙を開くと、左右対称の模様が現れるという仕組みです。

同じ手順を繰り返しても、毎回異なる模様が生まれるため、何度でも新鮮な気持ちで楽しむことができます。さらに、絵の具の広がり方や色の混ざり具合が予測できないため、完成した作品には驚きと発見が詰まっています。

この技法は、子どもたちの創造力を刺激するのにも最適です。デカルコマニーを通じて、子どもたちは色や形の変化を楽しみながら、自分だけのオリジナル作品を作ることができます。また、色の混ざり方や絵の具の使い方について学ぶ良い機会にもなります。

紙と絵の具さえあればすぐに始められるため、家庭や保育園など、どこでも手軽に取り入れることができます。絵の具が乾いた後は、作品を切り抜いてコラージュに使ったり、カードに仕立てたりすることも可能です。

絵の具の量が多すぎると紙が破れてしまうことがあるため、適量を見極めることが大切です。また、乾く前に紙を広げると絵の具が垂れてしまうことがあるため、少し時間を置いてから開くようにしましょう。

デカルコマニーは、偶然の美しさを楽しむことができる技法です。

簡単な手順でありながら、毎回異なる作品が生まれるため、子どもたちの創造力を育てるのに最適です。ぜひ、日常の製作活動に取り入れてみてください。

ローリングとはどういう技法ですか?

ローリングは、絵の具を使った製作技法の一つで、紙や布の上に絵の具をつけたローラーを転がして模様を作る方法です。

この技法は、広い面積を短時間で塗りつぶすことができるため、大規模な作品を作る際にも便利です。また、ローラーの使い方次第で、さまざまなテクスチャーや模様を表現することができます。

最初に、絵の具をパレットやトレイに出し、ローラーを使って均等に絵の具をつけます。次に、ローラーを紙や布の上で転がし、色を塗っていきます。

この時、ローラーを動かす方向や速度を変えることで、異なる模様やテクスチャーを作り出すことができます。例えば、直線的に転がすとストライプ模様、ジグザグに動かすと波模様ができます。

広い面積を一気に塗りつぶすことができるため、大きな壁画や背景を作る際にも役立ちます。また、ローラーの種類や絵の具の量を調整することで、異なる質感や効果を楽しむことができます。

スポンジローラーを使えば柔らかいタッチ、ハードローラーを使えばシャープなラインが得られます。

ローラーを使うことで、筆を持つことが難しい小さな手でも、簡単に大きな動きを楽しむことができます。また、絵の具をローラーで転がす動作は、子どもたちの運動能力や手先の器用さを育てるのにも役立ちます。

例えば、大きなキャンバスにローラーで背景を塗り、その上に詳細な絵を描き足すことで、立体感のある作品を作ることができます。また、異なる色の絵の具を重ねて転がすことで、複雑な色合いやグラデーションを表現することも可能です。

一方で、ローリング技法にはいくつかの注意点もあります。

- 絵の具をローラーにつけすぎると、紙や布にムラができたり、絵の具が垂れてしまうことがあるので、絵の具の量を適切に調整することが重要。

- ローラーの清掃を欠かさず行うこと。使用後は絵の具が乾く前にしっかりと洗い、次回もきれいな状態で使えるようにしておく。

このように、ローリング技法は、シンプルでありながら多様な表現が可能な製作方法です。広い面積を効率よく塗りつぶすことができ、子どもたちにとっても扱いやすい技法です。

製作技法:歯ブラシ

歯ブラシを使った製作技法は、ユニークで簡単に実践できる方法です。

子どもたちの創造力を刺激しながら、さまざまな模様やテクスチャーを楽しむことができます。この技法は、歯ブラシのブラシ部分を使って絵の具を飛ばす、塗る、こするなどの動作を行い、多彩な表現を生み出します。

最も一般的なテクニックは「スパッタリング」と呼ばれるもので、歯ブラシのブラシ部分に絵の具をつけ、指でブラシを弾くことで絵の具を紙に飛ばします。この方法で作られる細かい点々模様は、星空や雨の表現にぴったりです。

スパッタリングは、広い面積に一度に効果を与えることができるため、大規模な背景やアクセントにも向いています。

歯ブラシに絵の具をつけて、そのまま紙の上でこすったり、円を描くように動かしたりすることで、独特のテクスチャーを作り出します。歯ブラシの硬いブラシ部分が、通常の筆とは異なる質感をもたらし、絵の具の濃淡や厚みを簡単に調整することができます。

この技法は、草原や動物の毛など、自然の要素を表現する際に効果的です。

歯ブラシのブラシ部分に絵の具をつけて、紙に押し当てることで、まるでスタンプのような模様を作ることができます。

複数の歯ブラシを用意し、それぞれに異なる色をつけることで、カラフルなデザインを楽しむことができます。例えば、花びらや魚のうろこなど、細かいパターンを繰り返し使いたい場合に便利です。

歯ブラシを使った製作技法には、いくつかの注意点もあります。

- 使用する絵の具の量に気をつける。絵の具が多すぎると、飛び散りすぎたり紙が破れたりすることがある。適量を見極めることが大切。

- 歯ブラシを使用した後はしっかりと洗って乾かす。絵の具が乾くとブラシ部分が固まってしまい、次回の使用時に影響を及ぼすことがある。

この技法は、特別な道具を必要とせず、家庭でも簡単に取り入れることができる点も魅力です。子どもたちは、日常的に使っている歯ブラシがアートの道具になることに驚き、興味を持つでしょう。

また、歯ブラシの持ち手部分が握りやすいため、小さな子どもでも扱いやすいという利点があります。

このように、歯ブラシを使った製作技法は、子どもたちの創造力を刺激しながら、楽しく実践できる方法です。さまざまなテクニックを試して、独自のアート作品を作り出してみてください。

季節ごとの2歳児 製作技法アイディア

2歳児の製作:春の場合

春は新しい生命や色鮮やかな花々が芽吹く季節であり、2歳児の製作活動にとってもインスピレーション豊かな時期です。この時期にぴったりの製作活動を通じて、子どもたちは自然の美しさや季節の変化を楽しむことができます。

春の製作の一例として、紙を使った「花作り」があります。まず、色とりどりの画用紙や折り紙を用意します。これらを小さな手でちぎったり、はさみで切ったりして花びらの形を作ります。子どもたちは、花びらを自由に配置し、のりで貼り付けてオリジナルの花を完成させます。最後に、花の茎や葉をクレヨンや絵の具で描き加えます。

この活動を通して、手先の器用さを養い、色彩感覚を豊かにすることができます。

また、春の風物詩である「ちょうちょ」をテーマにした製作もおすすめです。コーヒーフィルターを用意し、子どもたちに絵の具や水性マーカーで色をつけさせます。その後、水を少量垂らして色がにじむ様子を観察します。乾いたら、フィルターを折りたたんでちょうちょの形にし、モールを使って触角を作ります。

この技法を通じて、色の変化や混ざり方を楽しむことができます。

さらに、「てんとう虫」をテーマにした製作も楽しいです。紙皿を使い、赤と黒の絵の具でてんとう虫の体を塗ります。黒い点々を描き足し、紙皿の縁を使って羽の形を表現します。最後に、目玉シールや紙で作った目を貼り付けると、かわいいてんとう虫が完成します。

この活動は、手のひら全体を使って大きな動きを伴うため、体全体の動きを楽しむことができます。

春の製作活動には、自然物を取り入れることも効果的です。

例えば、散歩中に拾った花びらや葉っぱ、小枝などを使ってコラージュを作ると、自然と触れ合う楽しさを体感できます。これにより、自然への関心を高めることができ、子どもたちにとって身近な自然環境を大切にする心を育むことができます。

最後に、春の製作活動を通じて、季節の変化や自然の美しさに気づかせることが重要です。

子どもたちは、自分の手で作り上げることで、春の訪れを感じ取り、自然への興味や関心を深めることができます。

2歳児の製作:夏の場合

夏は明るくエネルギッシュな季節で、2歳児の製作活動に多くの楽しいテーマを提供します。夏の製作は、季節特有の色彩やモチーフを取り入れることで、子どもたちの創造力をさらに引き出すことができます。

夏の製作の一例として、涼しげな「水の生き物」をテーマにした作品があります。まず、青い画用紙や模造紙を用意し、そこに魚やタコ、クラゲなどの形を描いて切り取ります。子どもたちは、これらの形を色紙やクレヨンで自由に装飾し、のりで貼り付けて完成させます。

この活動を通じて、色の組み合わせやデザインの基本を学ぶことができます。

もう一つの夏らしい製作活動は、「アイスクリーム作り」です。カラフルな画用紙をアイスクリームのコーンやアイスの部分に切り分け、子どもたちが自由に組み合わせて貼り付けます。綿棒を使って絵の具でトッピングを描き加えると、リアルで美味しそうなアイスクリームが出来上がります。

この活動は、形や色の認識を深め、細かな手先の動きを鍛えるのに役立ちます。

また、「夏の花火」をテーマにした製作もおすすめです。黒い画用紙を用意し、そこにクレヨンや絵の具を使って花火の絵を描かせます。フィンガーペイントを用いて、指で絵の具を点描することで、花火の爆発する瞬間を表現することができます。

この方法は、感覚遊びとしても楽しめ、色の混ざり方やテクスチャーを学ぶ機会となります。

さらに、夏ならではの「すいか」をテーマにした製作も楽しいです。紙皿を半分に切り、赤と緑の絵の具で塗り分けます。

夏の製作活動には、屋外の自然物を取り入れることもおすすめです。

例えば、砂や貝殻、小石などを使ったコラージュを作ることで、海やビーチの雰囲気を楽しむことができます。自然物を使った製作は、五感を刺激し、自然への関心を高める効果があります。

最後に、夏の製作活動を通じて、季節の楽しさや美しさに気づかせることが大切です。子どもたちは、自分の手で作り上げることで、夏の記憶を深く刻むことができます。

2歳児の製作:秋の場合

秋は自然の恵みが豊富な季節で、2歳児の製作活動にぴったりのテーマがたくさんあります。紅葉や収穫物など、秋の特色を活かした製作は、子どもたちに季節の変化を感じさせる絶好の機会です。

秋の製作活動の一例として「きのこ作り」があります。まず、色画用紙や折り紙を使って、きのこの傘と茎の部分を作ります。子どもたちは、これらのパーツをのりで貼り付け、クレヨンや絵の具で模様を描き加えます。例えば、白い絵の具で小さな点を描くことで、リアルなきのこの模様を表現できます。

この活動を通して、手先の器用さを養い、形の組み合わせ方を学ぶことができます。

もう一つの秋らしい製作活動は「落ち葉のコラージュ」です。散歩中に拾った落ち葉を使い、画用紙に自由に貼り付けていきます。落ち葉の形や色を観察しながら、好きな配置に並べていくことで、子どもたちは自然の多様性に気づくことができます。

さらに、クレヨンや絵の具を使って、落ち葉に動物の顔や模様を描き加えると、より創造的な作品が出来上がります。

この活動は、自然物に触れる楽しさと、アートの楽しさを同時に味わうことができます。

また、秋の実りをテーマにした「どんぐりの工作」も人気です。どんぐりを使って動物や人形を作ることができます。まず、どんぐりを拾い集め、洗って乾かします。次に、どんぐりに顔を描いたり、紙やフェルトで作った手足をつけたりして、動物やキャラクターを作ります。どんぐりの帽子部分を使って、帽子をかぶったキャラクターを作ることもできます。

この活動は、自然素材を使って創造力を発揮する楽しさを教えてくれます。

秋の製作活動には、色鮮やかな「紅葉の絵」もおすすめです。赤や黄色、オレンジの絵の具を使い、スポンジやブラシで色を混ぜ合わせながら、紅葉の美しさを表現します。スポンジでスタンプをするように色をつけると、自然なグラデーションが出せます。

これにより、色彩感覚を養い、季節の色の変化に気づくことができます。

最後に、秋の製作活動を通じて、季節の変わり目を楽しむことが大切です。

子どもたちは、自分の手で作り上げることで、秋の美しさや豊かさを実感することができます。秋の製作は、学びと楽しみが融合した貴重な体験となり、子どもたちの感性を豊かに育むことができるでしょう。

2歳児の製作:冬の場合

冬は寒さと共に訪れる季節感を楽しむために、2歳児の製作活動に適したテーマがたくさんあります。クリスマスやお正月、雪の結晶など、冬特有のモチーフを使った製作は、子どもたちにとっても楽しいものです。

冬の製作活動の一例として「雪だるま作り」があります。まず、白い画用紙や綿を用意し、雪だるまの形に切り抜きます。子どもたちは、これに目や鼻、ボタンを描いたり、貼り付けたりします。さらに、マフラーや帽子を色画用紙で作り、雪だるまに飾り付けます。

この活動は、手先の器用さを育てながら、冬の象徴である雪だるまを身近に感じさせます。

もう一つの冬らしい製作活動は「クリスマスツリー作り」です。画用紙やフェルトでツリーの形を作り、子どもたちに自由に飾り付けをさせます。カラフルなポンポンやシール、折り紙で作った星やオーナメントを使って、オリジナルのツリーを完成させます。

この活動を通じて、クリスマスの雰囲気を楽しみながら、装飾の楽しさを学ぶことができます。

また、「雪の結晶」をテーマにした製作もおすすめです。白い画用紙を使い、ハサミで雪の結晶の形を切り抜きます。子どもたちは、これにキラキラしたラメやシールを貼り付けて、雪の結晶を輝かせます。

雪の結晶を作ることで、対称性や形の美しさに気づくことができます。また、切り抜く作業を通して、ハサミの使い方を練習することができます。

さらに、冬の風物詩である「お正月飾り」も楽しい製作テーマです。

紙皿を使って門松や鏡餅を作ります。紙皿を半分に折り、色画用紙で作った竹や松、だいだいなどを貼り付けます。鏡餅の場合は、白い紙を丸く切り抜いて重ね、橙を乗せます。

この活動は、季節行事に触れる機会を提供し、伝統的な文化への興味を引き出します。

冬の製作活動には、「ホットチョコレートのコラージュ」もおすすめです。カップの形に切り抜いた画用紙を用意し、子どもたちがクレヨンや絵の具で飾り付けをします。綿を使ってホイップクリームを表現したり、小さな紙片をチョコレートチップとして貼り付けたりします。

この活動は、冬の暖かい飲み物をテーマにした楽しい製作です。

最後に、冬の製作活動を通じて、季節の楽しさや美しさを感じさせることが重要です。

子どもたちは、自分の手で作り上げることで、冬の特別な思い出を作り、季節の変化を実感します。冬の製作は、学びと遊びが融合した素晴らしい体験となり、子どもたちの感性と創造力を豊かに育むことができるでしょう。

2歳児の製作:2月の場合

2月は季節の行事が多く、2歳児の製作活動に最適なテーマが豊富です。特に、節分やバレンタインデーは子どもたちにとって楽しみなイベントであり、それに関連する製作活動は興味を引きやすいです。

まず、2月の代表的な行事である節分をテーマにした「鬼のお面作り」です。子どもたちは、色画用紙やクラフト紙を使って鬼の顔を作ります。まず、保育士が鬼の顔の輪郭を描き、それを子どもたちが自由に色を塗ったり、クレヨンやマーカーで模様を描いたりします。その後、目や口、角などのパーツをのりで貼り付けて完成です。

鬼のお面を作ることで、節分の伝統行事に触れるとともに、自己表現力を育てることができます。

次に、バレンタインデーにちなんだ「ハートのガーランド作り」です。色とりどりの折り紙や画用紙を使って、ハート型に切り抜きます。子どもたちは、これにシールやクレヨンで装飾を施し、完成したハートを紐に通してガーランドにします。

この製作活動は、手先の器用さを養いながら、色彩感覚を育てることができます。また、完成したガーランドは教室や家庭の飾りとして楽しむことができ、バレンタインデーの雰囲気を盛り上げます。

もう一つの2月の製作活動として、「雪の結晶のモビール作り」もおすすめです。白い画用紙を雪の結晶の形に切り抜き、子どもたちはこれにキラキラしたラメやシールを貼って装飾します。その後、糸や針金で結晶を吊るし、モビールとして仕上げます。

この活動は、冬の美しさを感じさせるとともに、手先の巧緻性や集中力を高める効果があります。

さらに、節分の豆まきにちなんだ「豆まきセット作り」も楽しいです。紙コップや牛乳パックを使って、豆を入れる箱を作ります。子どもたちは、箱に好きな色を塗ったり、鬼や福の絵を描いたりします。完成した箱に紙製の豆を入れて、実際に豆まきを楽しむことができます。

この製作活動を通して、伝統行事の楽しさを実感し、手先の器用さを育てることができます。

最後に、「冬の動物たちの絵本作り」も2月の製作活動としておすすめです。子どもたちは、冬に見られる動物たちの絵を描き、その絵をまとめてオリジナルの絵本を作ります。絵本のページをめくりながら、冬の動物たちの生活について学ぶことができます。

この活動は、創造力を育てるとともに、自然への興味を引き出します。

2月の製作活動を通して、季節の変化や行事を楽しむことが重要です。

子どもたちは、自分の手で作り上げることで、2月の特別な思い出を作り、季節の移り変わりを実感します。2月の製作は、学びと楽しみが融合した素晴らしい体験となり、子どもたちの感性と創造力を豊かに育むことができるでしょう。

2歳児の製作:3月の場合

3月は春の訪れを感じさせる季節で、2歳児の製作活動にぴったりのテーマがたくさんあります。特に、ひな祭りや桜の花をテーマにした製作は、子どもたちに季節の変化を楽しませる良い機会です。

まず、3月の代表的な行事であるひな祭りをテーマにした「ひな人形作り」です。色画用紙や折り紙を使って、ひな人形のパーツを作ります。子どもたちは、これらのパーツを組み合わせて、ひな人形を完成させます。例えば、紙皿を使ってひな壇を作り、その上にひな人形を配置することで、立体的な作品が完成します。

この活動を通して、日本の伝統行事に触れながら、創造力と手先の器用さを育てることができます。

次に、春の花である桜をテーマにした「桜の花作り」です。ピンクや白の色画用紙を使って桜の花びらを作り、枝に見立てた茶色の画用紙に貼り付けます。子どもたちは、桜の花びらを一枚一枚丁寧に貼り付けることで、春の訪れを感じることができます。また、桜の花びらにクレヨンや絵の具で模様を描くことで、個性豊かな桜の木が完成します。

この活動は、色彩感覚を養いながら、季節の移り変わりを楽しむことができます。

もう一つの3月の製作活動として、「チューリップのコラージュ」もおすすめです。色とりどりの折り紙や画用紙を使って、チューリップの花を作ります。子どもたちは、これを台紙に自由に配置し、クレヨンや絵の具で背景を描きます。完成した作品は、春の明るい雰囲気を教室に運び込みます。

この活動を通して、花の形や色の違いに気づき、自然への興味を深めることができます。

さらに、春の新生活にちなんだ「新学期の準備製作」も楽しいです。例えば、新しいクレヨンや絵の具セットのラベルを自分で作ったり、名前を書いたりすることで、自分専用の学用品が完成します。

この活動を通して、新しい環境への期待感を高めるとともに、名前を書く練習にもなります。

また、「春の動物たちの製作」も3月には最適です。ウサギやひよこなど、春に生まれる動物たちの絵や工作を行います。例えば、紙皿を使ってウサギの顔を作り、耳や鼻、目を貼り付けることで、かわいらしいウサギが完成します。

この活動を通して、動物への興味を引き出し、手先の器用さを育てることができます。

3月の製作活動を通して、春の訪れを楽しむことが大切です。

子どもたちは、自分の手で作り上げることで、3月の特別な思い出を作り、季節の変化を実感します。3月の製作は、学びと楽しみが融合した素晴らしい体験となり、子どもたちの感性と創造力を豊かに育むことができるでしょう。

2歳児の製作:4月の場合

4月は新学期の始まりであり、春の訪れを感じる季節です。2歳児にとって、新しい環境に慣れながら季節の変化を楽しむ製作活動が重要です。この時期の製作活動は、春をテーマにしたものが多く、子どもたちの興味を引きやすいです。

まず、4月におすすめの製作活動は「チューリップの花作り」です。色鮮やかな画用紙や折り紙を使って、チューリップの花びらを作り、茎や葉を貼り付けて完成させます。子どもたちは、花びらの形を切り抜いたり、色を選んだりすることで、手先の器用さを養いながら、春の美しさを感じることができます。

完成した作品は教室の壁面に飾り、新学期の明るい雰囲気を演出します。

次に、「こいのぼりの製作」も4月の定番です。こいのぼりは5月の端午の節句に向けての準備として、色とりどりのこいのぼりを作ります。色画用紙や折り紙を使って、こいのぼりの形に切り抜き、クレヨンやマーカーで模様を描きます。子どもたちは、自分のこいのぼりを自由にデザインし、個性豊かな作品を作り上げます。

完成したこいのぼりは教室の天井や窓に飾り、風に揺れる姿を楽しみます。

また、4月の製作活動として「春の動物作り」も楽しいです。ウサギやひよこなど、春に見られる動物たちをテーマに、紙皿やクラフト紙を使って動物の形を作ります。例えば、紙皿を使ってウサギの顔を作り、耳や鼻、目を貼り付けて完成させます。

この活動を通して、子どもたちは動物への興味を引き出し、手先の器用さを高めることができます。

さらに、「桜の木の製作」も4月には最適です。ピンクや白の画用紙を使って桜の花びらを作り、茶色の画用紙で木の幹を作ります。子どもたちは、花びらを木の幹に貼り付けて桜の木を完成させます。桜の花びらにクレヨンや絵の具で模様を描くことで、個性豊かな桜の木が出来上がります。

この活動を通して、色彩感覚を養いながら、季節の移り変わりを楽しむことができます。

また、新学期を迎える4月には「名前入りのランチョンマット作り」もおすすめです。子どもたちが自分の名前を書いたり、好きな絵を描いたりして、オリジナルのランチョンマットを作ります。この活動は、自分のものを大切にする気持ちを育てるとともに、名前を書く練習にもなります。

完成したランチョンマットは給食の時間に使用し、子どもたちは自分の作品を使う喜びを感じることができます。

4月の製作活動を通して、子どもたちは新しい環境に慣れながら、春の訪れを楽しむことができます。自分の手で作り上げることで、4月の特別な思い出を作り、季節の変化を実感します。

2歳児の製作:5月の場合

5月は暖かい日が続き、子どもたちが戸外で活動する機会も増えます。この季節の製作活動は、自然の美しさや季節の行事をテーマにしたものが多く、2歳児の興味を引きやすいです。

まず、5月の代表的な行事である端午の節句にちなんだ「こいのぼり作り」です。色とりどりの折り紙や画用紙を使って、こいのぼりの形を作り、目や鱗を描きます。子どもたちは、クレヨンやマーカーで自由に模様を描いたり、シールを貼ったりして、個性豊かなこいのぼりを作り上げます。完成したこいのぼりは教室や家庭の窓に飾り、風に揺れる姿を楽しむことができます。

この活動を通して、端午の節句の意味を学び、季節の変化を感じることができます。

次に、「カーネーションの花作り」も5月の製作活動としておすすめです。母の日に向けて、色とりどりの画用紙や折り紙を使ってカーネーションの花を作ります。子どもたちは、花びらの形を切り抜いたり、色を選んだりして、手先の器用さを養いながら、母の日のプレゼントとして喜ばれる作品を作り上げます。完成したカーネーションは、保育士と一緒にメッセージカードを添えて、家庭に持ち帰ります。

この活動を通して、感謝の気持ちを表現する方法を学びます。

また、5月の製作活動として「虫や動物の工作」も楽しいです。例えば、蝶やてんとう虫など、春から夏にかけて見られる虫たちをテーマに、紙皿やクラフト紙を使って形を作ります。子どもたちは、紙皿に絵を描いたり、羽を貼り付けたりして、立体的な虫の工作を完成させます。

この活動を通して、自然への興味を引き出し、手先の器用さを高めることができます。

さらに、「葉っぱのスタンプアート」も5月には最適です。散歩や園庭で集めた葉っぱを使って、スタンプアートを行います。子どもたちは、葉っぱに絵の具を塗り、紙に押し付けて形を転写します。葉っぱの形や模様が浮かび上がる様子を楽しみながら、自然の美しさを感じることができます。

この活動を通して、色彩感覚を養いながら、季節の移り変わりを楽しむことができます。

また、「てるてる坊主作り」も5月の製作活動としておすすめです。梅雨の時期に備えて、ティッシュペーパーや布を使っててるてる坊主を作ります。子どもたちは、顔を描いたり、紐で結んだりして、自分だけのてるてる坊主を作り上げます。完成したてるてる坊主は、窓辺や玄関に飾り、雨の日が少なくなるように祈ります。

この活動を通して、季節の行事に触れながら、手先の器用さを育てることができます。

5月の製作活動を通して、子どもたちは自然の美しさや季節の行事を楽しむことができます。自分の手で作り上げることで、5月の特別な思い出を作り、季節の変化を実感します。

5月の製作は、学びと楽しみが融合した素晴らしい体験となり、子どもたちの感性と創造力を豊かに育むことができるでしょう。

2歳児の製作:遊べるおもちゃ

2歳児にとって、遊びは重要な学びの場です。製作を通じて作るおもちゃは、創造力を刺激し、手先の器用さを育むだけでなく、自分で作ったものを使って遊ぶ喜びを提供します。

まず、手軽に作れる「紙コップのマラカス」がおすすめです。

必要な材料は紙コップ、ストロー、折り紙、のり、セロハンテープです。紙コップに折り紙を貼りつけて装飾し、ストローを切って中に入れ、もう一つの紙コップで蓋をします。最後にセロハンテープでしっかり固定すれば完成です。

次に、「牛乳パックの積み木」もおすすめです。

牛乳パックを適当な大きさに切り、中に新聞紙を詰めて安定させ、外側をカラフルな布や折り紙で覆います。異なる形や色の積み木を作ることで、子どもは自由に組み合わせて遊ぶことができます。

この活動を通じて、子どもはバランス感覚や空間認識力を養うことができ、さらに創造的な遊びが広がります。

また、「トイレットペーパーの芯で作る双眼鏡」も楽しめる製作おもちゃです。

必要な材料はトイレットペーパーの芯2つ、色画用紙、紐、のり、セロハンテープです。芯を2つ並べて繋げ、外側を色画用紙で覆い、紐を通して首にかけられるようにします。

自分で作った双眼鏡を持って、探検ごっこを楽しむことができます。

このおもちゃは、子どもの好奇心を刺激し、観察力や集中力を高める効果があります。

さらに、「フェルトの布絵本」も手作りで遊べるおもちゃとしておすすめです。

フェルトを使って動物や植物、乗り物などの形を切り抜き、それを布絵本に貼り付けます。子どもは自分でページをめくりながら、物語を作ったり、形を合わせて遊んだりできます。

この活動を通じて、子どもは手先の器用さを養いながら、想像力を広げることができます。

最後に、「ペットボトルのキャップで作るパズル」もおすすめです。

ペットボトルのキャップに色を塗ったり、シールを貼ったりして装飾し、異なる形や色のキャップを組み合わせて遊びます。

これにより、子どもは手先の器用さを養いながら、色や形の識別能力を高めることができます。

このように、2歳児が楽しめる製作おもちゃは多種多様です。

これらの製作活動を通じて、子どもたちは自分の手で物を作る楽しさを学び、遊びを通じて多くのスキルを身につけることができます。

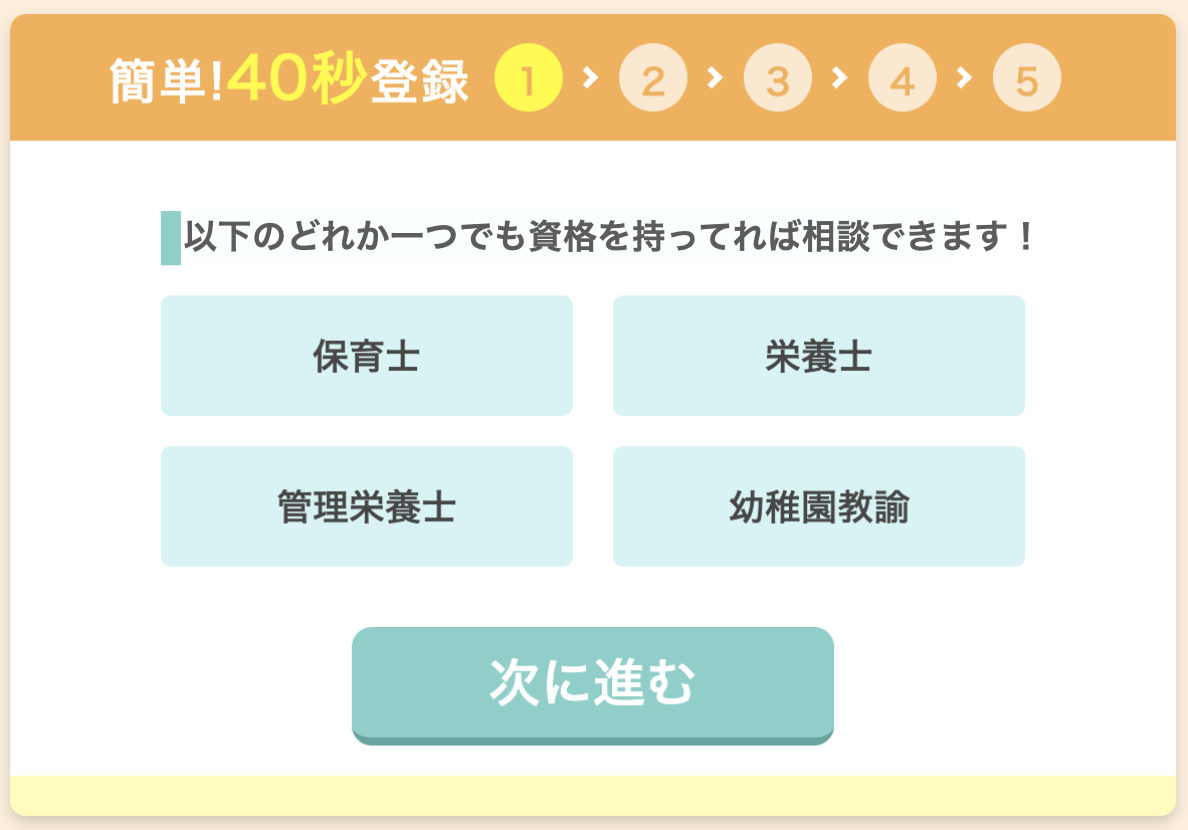

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?