こんにちは!

保育心理士のユウです。

保育園では、毎日様々な気を配って子ども達を見ていますが、そこで特に保育士が気を付けていることの中の一つが、怪我についてではないでしょうか。

そして、どんなに小さな怪我であっても、保護者にはお詫びと報告が必要です。

また、万が一大きな怪我が起こってしまった場合の保険適応について、保育士はどのくらい理解しているでしょうか。

マニュアルが用意されていれば、それを確認するに越したことはありませんが、そこに載っていないことや認識不足なこともきっとあるでしょう。

今回は、保護者対応を含め、保育園での怪我のことについて紹介していきます。

保護者とトラブルになりやすい6つの原因

保護者とのトラブルは、信頼関係が築けていないことが主な原因です。保護者とのトラブルを避けるために、以下の対応策を考えましょう。

1. 怪我していたのに報告がなかった

子どもが怪我をした場合は、保護者に詳細な説明をしましょう。怪我の報告が不十分だと、保護者は不安になります。また、小さな怪我でも家で状態が悪化する可能性があるため、保護者には必ず伝えましょう。

2. コミュニケーションの不足

保護者とのコミュニケーション不足はトラブルの原因となります。保護者は子どもの様子を気にしていますので、送迎時に会話したり、連絡帳を活用したりして積極的にコミュニケーションを取りましょう。

3. 考え方や価値観の違い

保育士と保護者の考え方や価値観の違いがトラブルにつながることがあります。園の方針や保育士の考えを保護者に伝えることで、理解を深めましょう。

4. 保育士の印象や行動

保育士の印象や行動がトラブルの原因になることがあります。清潔感を持ち、丁寧な対応を心掛けましょう。

5. 園内で情報共有がされていない

園内で情報共有が不十分だとトラブルの原因になります。口頭で伝えたりメモを残したりすることで、情報共有を行いましょう。

6. 保護者の事情を理解していない

保護者の事情を理解することも重要です。他の家庭と比べたり、園の事情を押し付けることは避けましょう。

これらの対応策を実践することで、保護者とのトラブルを減らすことができます。

保護者とトラブルになったときの対応方法

保護者とのトラブルが発生した場合、まずは謝罪することが大切です。

トラブルの原因や事実を明確にし、正確な情報を伝えるようにしましょう。

その上で対応策を考え、今後同様のトラブルが起こらないように改善することが必要です。

保護者には謝罪と感謝の気持ちを伝えることが重要です。

保護者の話は最後まで聞き、中立的な立場で接するようにしましょう。

また、事実を確認して正確な情報を伝え、園での対応策を保護者に伝えることが大切です。

トラブルが大きなものであれば、園長や主任に状況を報告して、一緒に対応策を考えることも必要です。

保育園での怪我のお詫びの仕方

どんなに気を付けてみていても、子どもに怪我は付き物です。

しかし、だからといって、何も言わずに保護者の元へ帰してしまうなんてことがあってはいけませんよね。

その中でも、ここではお詫びの仕方について考えていきたいと思います。

①どうして怪我に繋がったのか

保育中に子どもから目を離さないように、というのは、保育士であれば誰もが心掛けていることでしょう。

しかし、気を付けていても、保育室にいる子ども全員を一日中完璧にみていることは、残念ながら不可能です。

様々な事情によって、保育士の目が離れてしまう瞬間は、必ず存在します。

また、みていたとしても、子どもの動きは予想の付かないことやとても素早いことがあるので、対応しきれないこともあります。

場合によっては、言い訳に聞こえてしまうかもしれません。

しかし、隠したり嘘をついたりするよりも、自分の非を認め、謝罪することがここでは大切です。

②怪我の状態はどうなのか

怪我をしたときの状況は、①から伝えられると思います。

その次に伝えるべきなのは、怪我の状態です。

こちらが申し訳なく思っていても、怪我の場所が間違っていたり、その後の処置がされていなかったりすれば、保護者から適当だと思われても仕方ありません。

適当な対応では、お詫びも言葉だけで何の意味もないものになってしまいます。

間違いのないよう伝えていきましょう。

③今後の対策について

状況などを伝え、お詫びのお言葉も伝えることができたら、今後の対策についても触れていきましょう。

目を離していたことが原因であれば、「今後は他の保育士とも連携を深めながら、さらに気を付けてみていきます」という一言が加わるだけで、だいぶ印象も違いますよね。

お詫びをしても、同じことを繰り返してしまったら意味がありません。

その部分を明確に伝えることで、保護者の安心感も違うと思いますし、言葉に出して伝えると自分の中でもより意識が高まりますので、お詫びの最後に今後のことを一言付け加えてみてください。

保育園での怪我の報告の仕方

怪我の報告をするにあたって気を付けなければならないことは、保護者に怪我をしたときの状況・怪我の状態をできるだけ詳しく、わかりやすく伝えることです。

前者は、怪我をした事実だけを伝えていて、どこで何が起こって怪我に繋がったのかということが、まったくわかりません。

特に年齢が小さい子どもであれば、自分の言葉で伝えることもできませんし、保護者からすれば、知らない内に怪我をしていたという不安や園や担任への不信感にも繋がります。

中には、「こんな小さな怪我のときは(連絡しなくて)良いですよ」と言ってくれる方もいますが、先ずは小さな怪我でも担任から保護者へ細かく伝える習慣を付けましょう。

そして、伝える際には担任ができるだけ直接伝えるよう心掛けてください。

連絡帳での言葉のみでは、伝わりきらない部分があります。

もしも、特に異常はないけれど、頭を打つなどの怪我があった場合には、上の内容に加え、帰宅後も家での様子を気を付けてみてほしいという旨を伝え、翌日以降の家庭との連絡を密に行っていくことが必要となります。

他にも、友だちとのトラブルや特定の子からの噛み付きなどでの怪我が起こる場合もありますよね。

そのような場合には、特に注意深く丁寧に報告をしなければいけません。

怪我をした側の子には、当然怪我の状況などを伝えてください。

怪我をさせてしまった子の保護者への連絡は、行わない園が多いですが、あまりに回数が多い場合などは、全く伝えないというのも問題です。

園での怪我は、ある程度は仕方のないことだと認識してくれている保護者の方がほとんどですが、その報告の仕方一つで信用を失ってしまうかもしれません。

安心して子どもを預けてもらえるよう、誠意をもって対応しましょう。

保育園での怪我に保険は適応される?

もしも保育園で、頭を打って嘔吐などの症状が出てしまったり、骨折が疑われる等の大きな怪我をしてしまったりということがあった場合、子どもを直ぐに病院へ連れていくことがあります。

また、そこまで大きな怪我でなくとも、眼や頭の怪我があれば、保護者の判断で病院へと連れていくこともあるでしょう。

そのような場合、保護者からすると子どもの心配はもちろんのこと、診察費や治療費などの金銭面の心配も出てきますよね。

ほとんどの保育園では、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しているのです。

保護者の方にも、この保険に関する書類が入園時に配布され、加入への同意を求められているでしょう。

この保険は、保育園と保護者の両者が掛け金を負担することで成り立っています。

しかし、掛け金が保育料など他のお金と一緒に徴収されているために、このことをあまり意識していない方もいるので、保育士側もこのような保険があるということをしっかりと知っておく必要があるように感じます。

さて、ここまでは、保育園での保険がどのような物なのかについてでしたが、実際にどのように手続きがされるのかについても、触れておきましょう。

『子ども医療費受給者証』を使っても良いとされていることもありますが、自治体によっては、この制度と併用できないこともあるため、その点については事前に調べておかなければなりません。

保険が使える場合には、『医療費等の状況』の書類を保育園から保護者に渡し、病院で記入してもらいます。

そして、領収書を添えて保育園に提出してもらうことで、怪我をした子どもの家庭に、医療費の4割が給付される仕組みとなります。

ただし、この保険が適応されるには、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円を超えていることが条件となりますので、注意が必要です。

万が一、子どもが怪我をしてしまい、保護者の方から保険について尋ねられたときに対応できるよう、災害共済給付制度について、保育士もある程度は理解しておきたいですね。

保育園での怪我の保護者対応マニュアルについて

保育士の皆さんは、園内のマニュアルに、目を通したことはあるでしょうか。

多くの場合は、先輩から口頭で教えられ、それを実践していく形で覚えていくかと思います。

書類作成などは、その都度マニュアルを確認することもあるかもしれませんね。

しかし、怪我でのことについてはどうでしょうか。

そんなマニュアルは見たことがない、という方も、事務室などに怪我や病気についての対応が張り出されていることはありませんか?

中には、園内での事故やけがについてのマニュアルが、ネット上に公開されている園もあります。

保護者に対し、謝罪や報告をすることは当たり前ですが、特に大きな怪我の場合には、どのタイミングで連絡を入れるかということに迷いが生じることもあるでしょう。

多くの場合は、

・緊急なら、救急車を呼んで待っている間に担任から保護者へ連絡し、子どもの状態とかかりつけの病院を確認する。

・緊急ではないが、病院へ行く必要性があるときは、すぐに保護者に連絡して、保育園と保護者どちらが病院へ連れていくか確認する。

とあります。

病院を利用する程の怪我となると、保育士も動揺するかとは思います。

しかし、それで焦ってしまっては、大切なことを見落としたり保護者の不安を煽ったりすることになるかもしれません。

まとめ

以上、保育園の怪我|保護者対応で大切なことは説明が優先!でした。

以上、保育園の怪我|保護者対応で大切なことは説明が優先!でした。

起こってしまったことを、変えることはできません。

その後の処置や報告などを、適切に行うように心掛けましょう。

・お詫びは、原因→内容→対策の順に伝える

・怪我の報告は細かく丁寧に

・必ず直接もしくは電話で伝える

・ほとんどの保育園は災害共済給付制度に加入している

・保険が適応されるのは医療費の総額が5,000円以上の場合のみ

・マニュアルは日頃から確認しておく

・マニュアルはあくまで基盤。臨機応変に適切な対応を

子どもに怪我は付き物ですが、安心して安全に過ごせる場所として、日頃から細心の注意をしていきたいですね。

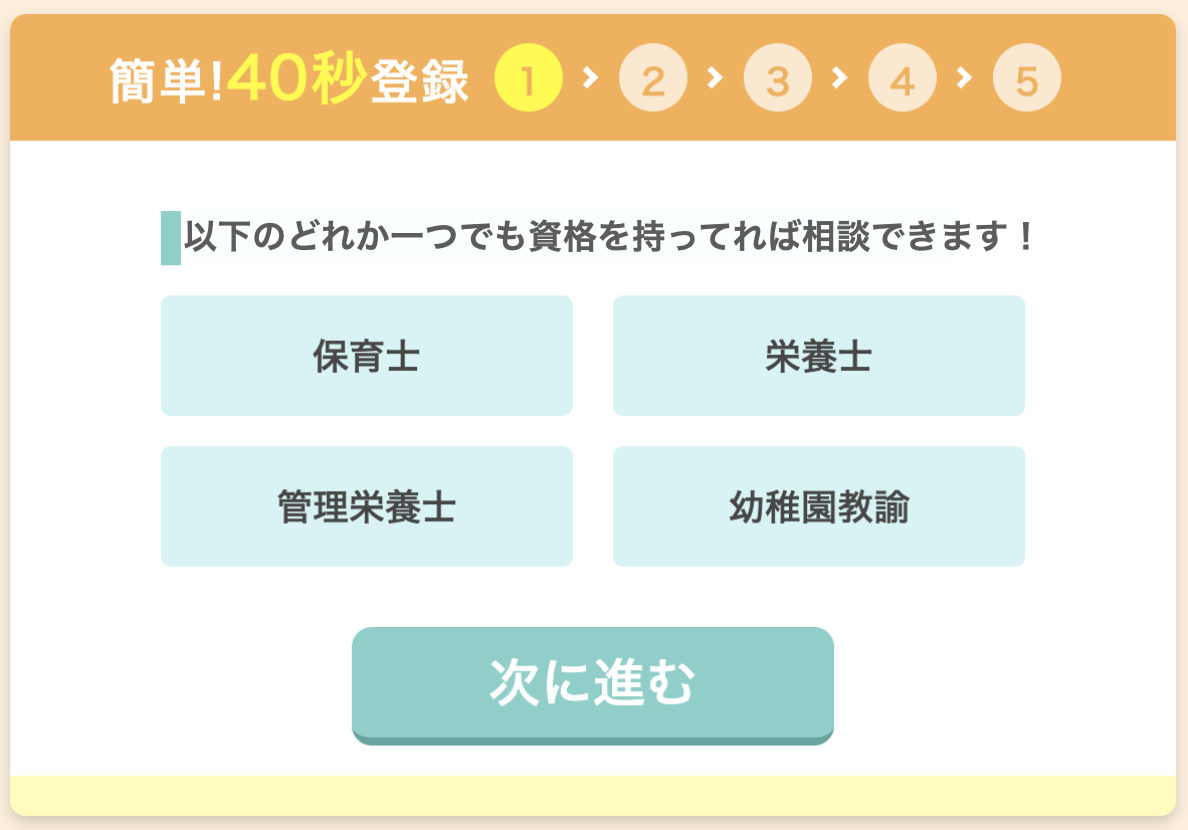

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?